Resulta interesante analizar la repercusión de los comentarios de Roberto Pettinato sobre el folklore. No tanto para legitimar sus palabras, sino —como dice Tzvetan Todorov respecto a las crónicas de la conquista de América— para analizar los imaginarios que las hacen posibles. Las réplicas de los representantes del género no se hicieron esperar: algunas más …

Pettinato, el folklore y la tristeza infinita de ignorar y avergonzarse de lo propio

Resulta interesante analizar la repercusión de los comentarios de Roberto Pettinato sobre el folklore. No tanto para legitimar sus palabras, sino —como dice Tzvetan Todorov respecto a las crónicas de la conquista de América— para analizar los imaginarios que las hacen posibles. Las réplicas de los representantes del género no se hicieron esperar: algunas más mesuradas y pacientes, como la de Juan Falú; otras más enérgicas, como la del Chaqueño Palavecino, quien propuso ir a buscar al saxofonista a su casa. Estas respuestas apelan a elementos comunes: las raíces, la tradición y la nacionalidad, nociones a las que suele asociarse el folklore.

Haciendo trabajo de campo en Iruya hace unos años, observé cómo los ancianos interpelaban a los jóvenes para que continuaran las tradiciones, mientras estos últimos se avergonzaban. La relación con el “otro” —dada por el turismo, las redes sociales y los medios de comunicación— se asumía en términos desiguales, y los consumos musicales foráneos eran vistos como más “cancheros” que los propios.

La discusión sobre el folklore es compleja, ya que su significado es polisémico. El Chango Farías Gómez, por ejemplo, rechazaba asociar su música al folklore porque lo vinculaba a las definiciones primigenias de John Thoms, quien acuñó el término y lo definió como un reservorio de elementos del pasado de un pueblo, pero sin actualidad. Para el Chango, este sentido limitaba el carácter artístico de su obra y condenaba la producción “popular” a un menor rango.

Música unida a lo popular

El folklore se nutre de los nacionalismos y, probablemente, es cuando cobra mayor potencia. Muchos músicos de la llamada música clásica tomaron sus motivos y los sofisticaron. Sin embargo, su sentido permaneció unido a la tradición y a lo “popular” (entendido esto como lo ajeno a lo urbano). Estos elementos, ligados al romanticismo, tendieron a menudo a sostener un sentido conservador que muchas élites se apropiaron para reivindicarse como autóctonas y convencer al resto de que guardaban la esencia de la nación.

Es frente a esto que reacciona Antonio Gramsci, redefiniendo el concepto al asociarlo a las formas en que los sectores populares se apropian de su experiencia, garantizando así un proceso activo donde la cultura, en lugar de permanecer estática, se actualiza a partir de sus usos. Esto permite que lo urbano e incluso lo que pertenece a la industria cultural pueda ser reapropiado, y que lo “nacional” funcione como un lugar estratégico para construir una resistencia (lo nacional y popular). Desde el punto de vista artístico, la Nueva Canción Latinoamericana fue una de las mayores consecuencias de este proceso, en su intento por eliminar el carácter conservador de un folklore funcional a las élites y poco propenso a la transformación.

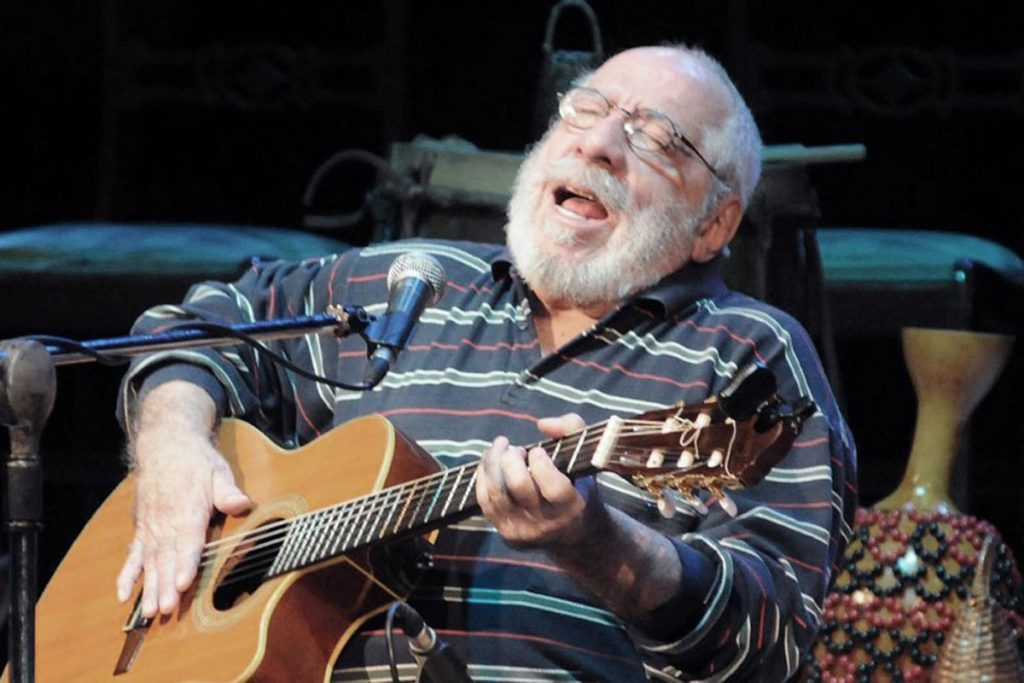

Esto implica asumir, por ejemplo, la unión del folklore con el paisaje que observamos desde Yupanqui hasta el Chango Spasiuk, pasando por Ricardo Vilca y Fortunato Ramos, entre otros. El Cuchi Leguizamón decía que la chacarera es una imitación del canto de los rococos. Estas asociaciones son poéticas y estratégicas, aunque entrañan cierto riesgo: si bien la música se nutre de experiencias territoriales y visuales (el viento en el altiplano, la tierra roja del chamamé, el latido de los bombos santiagueños, las piedras de la quebrada…), reducirla a eso puede tornarla esencialista y obstaculizar toda transformación.

Desigualdad económica

A esto se suma una globalización que ha tenido diferentes interpretaciones. En muchos casos, se desvincula el fenómeno cultural de la desigualdad económica que genera, dando lugar a lecturas relativistas donde las diferentes culturas parecieran convivir en igualdad de condiciones, olvidando las asimetrías económicas y el lugar que cada una ocupa en términos geopolíticos. Se omite que la lógica hegemónica equipara lo global (es decir, lo angloeuropeo) con la modernidad, mientras lo local queda atrapado en estereotipos de autenticidad rígida, que solo benefician a las élites locales cuando precisan demostrar su carácter “autóctono”. El capitalismo tardío reorganiza las identidades nacionales según las lógicas del mercado, haciendo que un joven de Buenos Aires pueda sentirse más identificado con otro de Tokio que con alguien de su misma nación pero de una zona periférica como La Quiaca.

Sin embargo, como señalaba Aníbal Ford, lo global no es necesariamente opresivo ni lo local, necesariamente liberador. En Argentina tenemos ejemplos como el criollismo, donde la tradición y el folklore fueron utilizados para legitimar el lugar de las élites que se presentaban como guardianas de la esencia nacional (algo que Hobsbawm definía como “tradiciones inventadas” o Richard Dorson como “fakelore”). La tradición es un elemento conflictivo, ya que determina una serie de valoraciones sobre lo que está bien y lo que está mal, afectando las formas en que debe interpretarse un género, como lo denunciaba el Chango Farías Gómez.

Como advierten Pablo Vila, Simon Frith o Stuart Hall, las identidades no son fijas, sino narrativas, y están en constante construcción. En este sentido, el folklore no debe ser el museo de “lo auténtico”, sino un lenguaje que dialogue con otras tradiciones y se nutra de la industria cultural —algo que las definiciones primigenias no hubieran aceptado y que aún hoy cuesta incorporar—.

La vergüenza de Pettinato

La vergüenza de Pettinato, entonces, revela que el desafío no es solo musical, sino político: por un lado, se trata de desmontar la jerarquía que ubica lo “periférico” en un escalón inferior; y por otro, de resolver las contradicciones entre lo tradicional y lo moderno, lo local y lo global, de acuerdo con cada contexto. Pettinato es un provocador, pero se apoya en un imaginario que atraviesa el sentido común. Como dijo Atahualpa Yupanqui: “La cultura no es patrimonio de élites, es el pueblo haciendo historia”. Quizás transformar el folklore —o dejarse transformar por él— sea un acto de rebeldía contra esa vergüenza impuesta.

* Titular del seminario Música e identidad latinoamericana en la facultad de Ciencias Sociales, UBA